ケース1 未消化の年次有給休暇に対する支払義務

(1)タイにおける年次有給休暇に関する規定

労働者保護法第30条第1項によると、会社は勤続年数1年以上の従業員に対しては、年6日以上の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。また、未消化の年次有給休暇が存在する場合、それらを翌年以降に繰越すことを認める法律上の義務が会社にあるわけではありませんが、会社が、従業員との合意により、その繰越しをすることもできます(同条第3項)。

労働者保護法第30条に違反して年次有給休暇を従業員に与えなかった会社は、労働者を休日労働に従事させた場合と同様、休日労働手当を支払わなければならないと定められています(労働者保護法第64条)。そのため、実務上問題となるのは、事案のように、会社が未消化の年次有給休暇の翌年以降の繰越しを認めない場合に、当該未消化の年次有給休暇について、どのような処理をするかという点です。

(2)最高裁判所の判断

冒頭の事案において、最高裁判所は、会社が、従業員が取得すべき年次有給休暇日の指定をせず、また、従業員に従業員と会社との同意に基づく年次有給休暇の指定をしなかったことが労働者保護法第30条に違反する行為であるとして、会社に対し、同法第64条に基づく未消化の年次有給休暇に対する休日労働手当の支払いを命じました(最高裁判所判決8661/2547号)。

この点は、更に、2016年に労働者保護福祉局の法務部から出された労働問題に関する相談に対する回答(Matter for Labour Consultation-No. Ror Ngor 0504/dated July 2016)においても確認をされており、これによれば、会社が年次有給休暇日の指定をせず、又は、労働者保護法第30条に定める年次有給休暇の日数に満たない年次有給休暇日の指定をした場合、会社は、当該従業員に対し、未消化の年次有給休暇につき、休日労働手当、休日時間外労働手当を支払う義務を負うとされています。

(3)年次有給休暇日の指定義務

労働者保護法第30条および上記の最高裁判所の判例等から、会社は、年次有給休暇日を指定しなければならないと解釈されています。そして、これを怠った場合、たとえ、従業員が自発的に年次有給休暇の取得申請をしてこなかったことを原因とするものであっても、未消化の年次有給休暇が存在する場合には、会社は未消化の年次有給休暇につき、休日労働手当の支払いを免れるものではないと一般的には考えられています。

(4)従業員による年次有給休暇の取得拒否

では、会社が付与された日数に足る年次有給休暇日を指定したものの、従業員が指定日に年次有給休暇を取得することを拒否した場合はどうでしょうか。

この場合、最高裁判所は、会社は当該従業員に対して、未消化の年次有給休暇に対する休日労働手当の支払義務を負うことはないと判断しています(最高裁判所判決2816-2822 /2529号)。また、同判決によれば、従業員が取得すべき年次有給休暇を会社が指定したと言えるためには、特定の日を指定することまでは必要ではなく、年次有給休暇を取得すべき一定の期間を指定しておけば足りるとされています。

(5)事案に対する結論

以上より、冒頭の事例のような場面においては、会社は年次有給休暇日の指定義務を負い、これを怠っていた場合には、未消化の年次有給休暇に対して休日労働手当の支払義務を負うこととなると考えられます。

(6)推奨される対応方法

会社として、未消化の年次有給休暇に対する休日労働手当の支払義務を負わないためには、事前に付与された日数分の年次有給休暇を取得すべき日や期間を指定するか、または、従業員との合意により年次有給休暇の取得日を決定すること、が考えられます。

もっとも、従業員の側からすれば、個々人の事情により年次有給休暇を取得する日を決定したいと思うのが通常ですから、指定をするとしても、できる限り幅を持たせた期間を指定する形にするか、仮に、特定の年次有給休暇日を指定するとしても、実務上は従業員との十分な話し合いの上で年次有給休暇日を指定するか、または、一度指定した年次有給休暇日につき、従業員から変更の申し出があった場合には、指定日の変更を認めるなど柔軟な対応をすることなどが後の紛争回避の観点より好ましいものと考えられます。

(7)最後に

今回ご紹介したのは雇用継続時における未消化の年次有給休暇に対する休日労働手当の支払義務についてですが、解雇時や自主退社時には別途法律の定めがあるため、一口に未消化の有給休暇に対する支払義務といっても、場面毎に判断が必要となりますのでご留意ください。本稿が社内での取り扱いの確認の一助になれば幸いです。

解説者:松本久美弁護士/アンダーソン・毛利・友常法律事務所

2014年に渡タイ後、One Asia Lawyers(バンコクオフィス代表)を経て、2017年よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所所属。タイや東南アジア諸国における労務、不動産、企業法務や債権回収等の紛争解決を扱う。近年はアセアン全域の仮想通貨・ICO業務にも注力。

www.amt-law.com

kumi.matsumoto@amt-law.com

ケース2 就業規則の変更

(1)はじめに

労働者保護法第108条は、労働者を10名以上雇用する会社には就業規則の作成義務が生じる旨を定めており、同条によれば、会社は、就業規則をタイ語で作成し、事業所に常時備え付け、掲示又は電子的閲覧方法により従業員が無理なく入手閲覧できるようにしなければならないとされています。

2017年の改正により、労働局への届出は不要となりましたが、現在もなお、労働者を10名以上雇用する会社は、就業規則を作成し労働者に発表する義務があります。

就業規則の変更については、労働者に有利となる変更と、不利となる(可能性がある)変更があります。このうち、労働者が有利になるように就業規則を改定する場合には会社が一方的に手続きを進めても実務上問題となることはありません。しかし、労働者に不利となる(可能性がある)変更については、実務上対象となる労働者の同意が必要となります。不利益変更禁止の原則からの要請です。

また、就業規則の変更が労使協定の変更に該当する場合、労働関係法第13条1項によって他方当事者に対して書面による申し入れが必要である旨が定められ、この申し入れから3日以内に交渉を開始するなどの法定の手続きをとる必要があります。

これは、労働関係法10条3項によると、労働者が20名以上の事業所では労働関係法10条に規定する労使協定の制定が義務になっており、これがない場合は就業規則が労使協定とみなされるとされているからです。

すなわち、労働者が20名以上いる事業所では、(労使協定を別に定めていない場合には)就業規則が労使協定として扱われることになりますので、労働者が20名以上いる事業所であるにもかかわらず、労使協定を別途作成していない事業所において、就業規則の変更を行うときは、労働関係法に規定する手続きを取る必要があることに留意が必要となります。

(2)就業規則変更が有効となる要件

①対象となる労働者の同意

労働者保護法第14/1条は、雇用契約、就業規則等が労働者に不利である場合、裁判所はそれらを公平かつ適切なものに限り有効とする命令できると定めています。

日本法とは異なり、タイにおいては、就業規則の変更について直接規定した条文は存在しません。しかし、労働者保護法第14/1条に基づき、判例では、労働者に対する不利益変更について労働者の同意がなければ無効とする判断が複数示されています。

そしてこの労働者の同意は、個別の労働者の同意であり、同意をした従業員については新しい就業規則の適用がある一方、同意をしなかった労働者に対しては不利益変更部分については従前の就業規則が、不利益変更部分ではない部分については新就業規則が適用されるということになります。

実際、判例の中には、就業規則の変更において、定年の引き下げ(60歳から55歳)という不利益変更についても、労働者が書類を読んで理解し、規定の順守を承知する旨の文言が記載されている各種書類に署名をした事案において、重要部分に重大な誤解が詐欺または脅迫がない状況下で署名した場合には当該署名は有効であり就業規則の変更は有効であると判断したものがあります。

この判例は、同意がありこの同意について法的な問題がなければ不利益変更が認められることを明らかにしたものといえます。労働者の同意に法的な問題がないというために、重要部分について文書及び口頭で説明し、その説明を労働者受けたことの証拠(説明時の録画等及び確認書へのサイン)を残しておくべきことが重要になります。

②労働関係法の手続きの履

上記の労働者(全員)の同意とは別の要件として、就業規則の変更が労使協定の変更に該当する場合の手続きとして労働関係法第13条以下の手続きの履践が必要です(図表)。

これに関連する別の判例として、定年日の変更について変更後の就業規則を全員に配布し、説明会を行ったうえで定年日の変更を前提に労働者を定年退職させた事案につき、このような就業規則の配布では要求書の提出とはいえず、説明会で異議がなかったことをもって労働者の同意があったとはいえないとして労働関係法第13条第1項に反し無効としたものがあります。

(3)推奨される対応

まず就業規則の変更について、不利益変更か有利変更かを判断しなければなりません。一見していずれかであれば問題はありませんが、不利益変更の可能性の有無は専門家への相談を含め慎重に行うべきです。事例の各変更も定年年齢の引き下げや定年日の変更は不利益変更ですが、勤務日の変更については休日が増えるだけであれば有利変更でも、これにともない何等かの手当の削減などがあれば不利益変更ともなります。

そのうえで、不利益変更の可能性があるのであれば、全労働者から書面による同意を得るべきです。その際には変更部分を明確にし、労働者に内容を理解してもらうように説明を行い、このことを明記した書面にサインをもらっておくようにします。

また、事業所の従業員数が20名を超える場合は、労使協定の有無を確認し、これがない場合(または就業規則で代替している場合)は、労働関係法の手続きを行う必要があるので、この確認も必ず行うことに留意すべきです。

最後に、上記で述べたように、就業規則の変更は労働者の同意というハードルがあり、同意しない労働者が出ると、複数の就業規則が社内で適用されるという事態が生じてしまいます。そのため従業員数が少ない時期、望ましくは会社設立を行い最初の従業員を雇用する前にしっかりとした就業規則を制定し、労働契約の一部としておくことが紛争予防のために有効です。

解説者:永田貴久弁護士/TNY Legal Co.,Ltd.

06年より弁理士として永田国際特許事務所を共同経営。その後、大阪のプログレ法律特許事務所のパートナー弁護士就任。16年にタイにてTNY Legal Co.,Ltd.を共同代表として設立。マレーシアのTNYConsulting(Malaysia)SDN.BHD.の共同代表も務める。

http://www.tny-legal.com/

info@tny-legal.com

ケース3 派遣会社と派遣従業員との法的関係

X社の工場では、正規従業員200名、A社からの派遣従業員120名が働いている。勤務時間や業務内容は正規従業員と派遣従業員との間で異なるところはなく、派遣従業員らへの日常的な業務の指示などはX社が行っている。

Case3-1

ある日、派遣従業員Yらが、「正規従業員には生活手当や食事手当があるのに派遣従業員にはなにもない。派遣従業員にも正規従業員と同じ手当を支給してほしい。賞与についても、正規従業員と同じ規準で評価してほしい」と述べた。

Case3-2

20XX年度、X社は、事業上の理由から、派遣従業員Yの受け入れを中止した。すると、Yは、X社に対し、「不当解雇だから損害賠償を支払ってほしい。仮に解雇が正当であったとしても法定の解雇補償金を支払ってほしい」という書面を送ってきた。

(1)はじめに

X社は、Case3─1やCase3─2の場合にどう対応すればいいのでしょうか。本稿では、タイにおける従業員派遣制度について説明していきます。

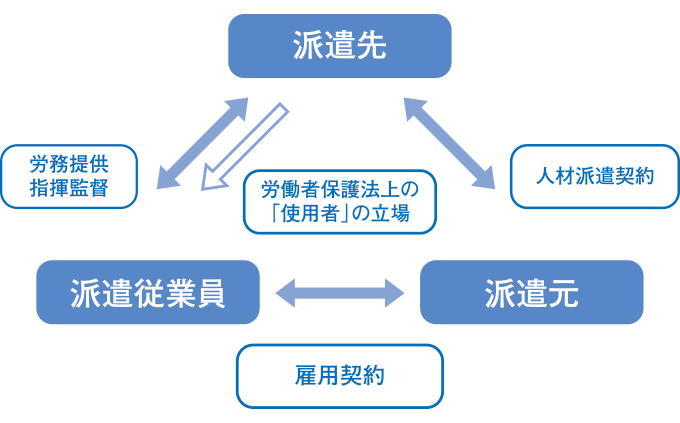

まず、派遣従業員に関する契約関係は、①派遣元(A社)と派遣先会社(X社)の間の人材派遣契約、②派遣元(A社)と派遣される従業員との間の雇用契約の2つの契約からなります(図表参照)。

ここで、派遣先会社(X社)と派遣従業員(Yら)との間には直接の雇用契約関係はありません。したがって、派遣先会社(X社)は、派遣元(A社)に対して派遣契約に基づく対価を支払う一方で、派遣従業員(Yら)には基本的に直接賃金の支払いなどを行いません。

しかし、タイ労働者保護法第11/1条第1項には、「事業者が労働者の就職あっせんを業とする者でない者に労働者を派遣させ、その労働者の労務内容が事業者の責任下にある生産・事業の一部である場合、第三者が派遣労働者を管理・監督しているか否か、賃金の支払について責任を有するか否かにかかわらず、その事業者は派遣された者の使用者とみなす。」と規定されており、派遣先会社(X社)が派遣従業員(Yら)に対して「使用者」の立場に立つこととされています。

(2)派遣従業員への手当や賞与支給

Case3─1

さて、派遣従業員からCase3─1のような要望があった場合、X社はどう対応すればよいのでしょうか。

結論から述べますと、X社は、Yらの要望に応じなければなりません。以下では、その考え方について説明します。

労働者保護法第11/1条第2項は、「事業者は、派遣労働者が直接雇用契約を締結している労働者と同一形態の労務を提供している場合、差別なく公正な恩典及び福利厚生を提供する」と規定しています。

そして、最高裁判所判例22326─22404/2555号によれば、「差別なく公正な恩典及び福利厚生を提供する」とは、業務形態、職務職責、資格、経験、勤続期間、技能スキル、作業の質又は作業量等から検討して、正規従業員と派遣従業員が同等の資格を有している場合、同一条件に基づき恩典及び福利厚生(報酬や各種手当、賞与など)を付与するという趣旨とされています。

そのため、冒頭に挙げた事例において、派遣先会社(X社)は派遣従業員に対して、正規従業員に対するのと同じ手当、賞与を支給する義務を負う事となります。

なお、この義務は派遣先会社(X社)に課されるのみで、派遣元(A社)に課される義務ではありません。

(3)派遣従業員への解雇補償金支払や解雇に関するルールの適用

Case3─2

さて、Case3─2では、X社はどのような対応をすればよいのでしょうか。

この点については、基本的に派遣先会社(X社)は解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償責任などを負いませんが、ケースによっては、派遣先会社(X社)が、派遣元(A社)と連帯して解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償を支払わなければならない可能性があります。以下、この考えについて詳しく述べていきます。

派遣先会社(X社)と派遣従業員(Y)との間には直接の雇用契約がありません。したがって、基本的に、派遣先会社(X社)は、派遣従業員(Y)に対して解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償責任等を負いません。そのため、派遣先会社(X社)は、原則として派遣従業員(Y)の請求に応じる必要はありません。

しかし、判例の中には、派遣契約が打ち切られた場合、派遣先が派遣従業員に対して「使用者」の立場にあり、派遣元と連帯して解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償の支払い義務を負う、と判断したものがあります(最高裁判所判例3003-3004/2556号)。

この判例は、派遣先・派遣元双方が当該派遣従業員の労務提供継続を拒んだという特殊な事例ですので、安易に一般化することはできません。また、この点に関する判例は、今後変動していく可能性もあるため、引き続き、事案ごとの判断の蓄積を注視していく必要があります。

現時点では、派遣制度を利用する場合、①基本的に、派遣先会社(X社)は、解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償責任等を負わない、②しかし、派遣先・派遣元双方が派遣従業員の労務提供を拒むなど一定の場合には、派遣先(X社)が派遣元(A社)と連帯して解雇補償金や不当解雇を理由とする損害賠償責任等を負う場合がある、と整理していただくのがよいと考えます。

(4)推奨される対応方法

以上で検討してきた通り、タイでは、派遣先会社が、派遣従業員に対して正規従業員に対するのと同様の責任を負う場面が多く見られます。また、判例の蓄積も不十分ですので、今後、派遣制度がどのように位置づけられていくのか不透明な部分もあります。

したがって、派遣制度の導入を検討する場合には、①派遣先に派遣従業員への「使用者」としての責任が発生することを前提に正規雇用の場合と比べてメリットがあるかどうかを検討すること、②派遣元との契約に際して、派遣先に「使用者」としての立場があることを前提に契約条件を決定することといった対応が推奨されます。

また、既に派遣制度を導入している会社にあっては、正規従業員と派遣従業員との間の福利厚生や恩典取扱いについて確認・見直しすることが推奨されます。

解説者:藤井嘉子弁護士/Kasame & Associates Co., Ltd.

2011年司法修習終了、同年より日本の法律事務所に勤務。17年12月より現職。Kasame&Associates Co., Ltd.では、主にタイに進出している日系企業へのリーガルサポートの提供を行っている(代表弁護士Kasame Jai-ob-orm)。

https://www.kasamelaw.com/

kasame@kasamelaw.com

TEL : (662)681-2171,2172 or 2026

“タイ企業との契約”

(1)契約書の目的

そもそも契約書は、ビジネスの約束事を証明するための「証拠」です。タイにおいても、契約は当事者の口約束でも成立しますので、契約書を作らないとビジネスができないわけではありません。あくまで「証拠」であって、後で紛争になった際に、裁判所をはじめとする第三者に見てもらうために契約書は存在するものです。

他方で、たかが証拠ではあるものの、信頼していた取引先が不義理をしても、契約書(≒証拠)がないばかりに、責任を追及することができない。そんなことは日常茶飯事ですので、ビジネスを安定して行うために、契約書は必要不可欠と言ってよいと思います。

(2)契約言語の勘違い

タイでよくある勘違いの一つに、「契約書はタイ語じゃないといけないのでは?」というものがあります。これは完全に間違いではありませんが、多くの誤りを含んでいます。

まず、タイの法制度上、原則として契約の言語はどんな言語であっても構いません。したがって、契約の言語がタイ語ではなくても、原則として契約は成立します(一部の特殊な類型の契約書は除くものとします)。

しかし、先に述べたとおり、契約書はあくまでビジネスの約束事を証明するための証拠ですから、紛争の際に、誰が読むものかは意識しておく方が良いでしょう。

タイ企業との取引では、紛争になった場合にタイの裁判所を利用することが想定されますが、タイの裁判所では、必ずタイ語の翻訳が要求されます。そのため、タイ語の翻訳を付けておくか、一般的に翻訳しやすい英語での契約書作成をお勧めします。

(3)タイの企業と取引する際の契約上の留意点

全ての企業ではありませんが、一般論として日本の企業と比較すると、タイ企業は契約に関する意識が相対的に不十分であるケースが多いです。

特に、タイ企業は、ビジネスの上で特に要求したい事項については、積極的に交渉して書面化を行いますが、細部についての意識は希薄になりがちです。そこで、以下ではタイの企業と取引するにあたって、契約書の中で注意しておくべき事項を記載します。

①納期遅れの場合の対応

タイ企業は、納期に対する意識が希薄と言われます。事実、タイ企業との取引で、約束の期日どおりに納品されない、仕事が完成しないなどのトラブルは頻発している問題といえるでしょう。

この問題は、遅延したことに対する損害金や違約金を明記しておくことで解消できることも多く、タイでビジネスをされる方には是非注意してもらいたい部分です。契約書に納期を記載していても、納期遅れの場合の対応を何も定めていなかっただけで、想像以上に事態がこじれてしまうこともあります。

②費用負担

タイ企業との契約で、次に注意を払いたいのが費用負担の点です。ビジネスを行うにあたっては、代金の支払い以外にも様々な費用が生じます。例えば土地の売買なら、土地登記に要する費用も生じるでしょうし、タイと日本との合弁契約なら会社の設立費用やオフィスの初期費用なども想定されるでしょう。これらの費用負担は、後から「実はこれだけ費用がかかったから代金を増額(又は減額)させてくれ」と言われてしばしば問題になります。

③情報の取扱い

タイに進出している日系企業にとっては、現地の人間との間のセキュリティ意識の違いが深刻なリスクになっている場合があります。

タイでは現在もなお個人情報保護に関する法令が成立していないこともあって、タイでは情報の漏えいや無断転用について、日本ほどの注意は払われていないことが多いので、最低限契約上の手当てを要する部分です。

ここで記載できるのは全てではありませんが、見過ごしがちな部分ですので、特にタイ企業との契約では改めて意識を向けてもらいたいところです。是非一度自社の契約書を見直して頂き、抜け漏れがないよう留意頂ければと思います。

解説者:藤江大輔弁護士/GVA Law Office(Thailand)Co., Ltd.

2009年京都大学法学部卒業。司法研修後、GVA法律事務所に入所し、15年には教育系スタートアップ企業の執行役員に就任。16年にGVA法律事務所パートナーに就任し、現在は同所タイオフィスの代表を務める。

https://gvalaw.jp/global/3361

info@gvathai.com

“タイ国外との国際契約”

1紛争解決機関について

(1)裁判管轄

裁判管轄とは、どこの裁判所を選択するか、という点についての定めになります。この裁判管轄については日本法では、専属的合意管轄と非専属的合意管轄の2種類が存在し、専属的合意管轄であれば、合意された裁判所のみに訴えを提起することができます。

非専属的合意管轄であれば、合意された裁判所の他に、その他管轄が認められる裁判所にも訴えを提起することが可能です。一般的に契約書では、予測可能性を確保するために、専属合意管轄を選択されることが殆どでしょう。

一方、タイ法では、合意管轄というものがなく、被告の住所や行為地、不動産の所在地によって裁判所の管轄が決まります。

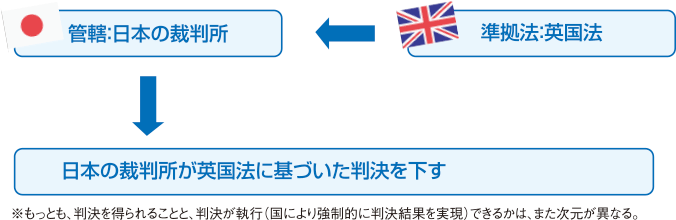

ここで、契約がどこの国の法律に準拠して解釈されるかと、裁判管轄とは別のものであり、準拠法と裁判管轄が同一国のものである必要はありません。例えば、日本では、準拠法は当事者の選択によるとされています。また、裁判所では外国法を準拠法とする契約について、当該外国法の解釈による裁判を行うことが可能です。つまり、裁判管轄が日本とされていても、英国法を準拠法として、英国法の解釈適用による判決を得ることも可能です。これは、他の国でも同じような運用であることが多いでしょう。

もっとも、裁判所で判決が得られることと、その判決が実際に執行できることは、これも別の話です。日本の裁判所判決の執行ができる国は限定的であり、タイでもその執行は不可能です。逆に、タイの裁判所の判決も日本で執行することはできません。

以上のことから、裁判管轄は、紛争の際にはどこの国での執行が必要かという点や、どこの国の裁判所を利用するべきか等の点を考慮して、決める必要があるでしょう。

(2)仲裁機関

紛争解決機関を、裁判所の代わりに、仲裁機関とする選択も可能です。仲裁とは、第三者である仲裁人に紛争の解決を一任した上、当事者はその裁定を最終のものとして、それに従うことをいいます。仲裁が選択される理由は、ニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)により、仲裁勝訴当事者は、同条約加盟国の裁判所にその仲裁判断及びその翻訳を提出すれば、それだけで容易に執行判決を得ることができる点が挙げられます。日本及びタイも、同条約の加盟国であり、仲裁判断の執行が可能です。

タイ日系企業と外国企業での契約では、仲裁機関として、シンガポールの仲裁機関を紛争解決機関として定めているものも一定程度見られます。もっとも、シンガポールの仲裁機関は、仲裁費用が相当高額であるため、取引額等から考えて利用可能であると考えられる場合にのみ、定めるべきでしょう。タイにも仲裁機関がありますが、一般に日系企業によって、選択されることは多いとはいえないと思われます。そのため、仲裁ではなく、タイや相手方の国の裁判所を紛争解決機関とすることも十分合理的な判断となる場合があります。

2 準拠法について

上述のとおり、準拠法と裁判管轄は別のものであるものの、裁判時の便宜や明確性を考えると、準拠法と裁判管轄は同一国で定める場合が多いものといえます。その他、準拠法選択時には、サービス提供が契約内容である場合はその提供場所、会社の株式譲渡の場合は、当該譲渡対象株の会社が存在する国など、取引対象となっている場所やものが帰属する国の法律を適用すると、実際の取引で適用される運用と法律に齟齬がなく、混乱を避けることができると考えます。なお、特に紛争解決機関をタイの裁判所とする場合は、準拠法をタイ法とする方がスムーズに審理が進むとされています。

解説者:藤原杯花弁護士/TNY国際法律事務所

2017年1月よりタイ、TNY国際法律事務所にて執務。会社設立から規制調査、契約書のリーガルチェック、商標登録申請などのサービスを提供している。

http://www.tny-legal.com/

info@tny-legal.com

ダウンロードができない場合は、お手数ですが matsuoka@mediator.co.th までご連絡ください。

※入力いただいたメールアドレス宛に、次回配信分から定期ニュースレターを自動でお送りしております(解除可能)